臨床研修について

臨床研修について

臨床研修病院としての役割

東住吉森本病院の理念に基づき、安全で質の高い医療を提供するとともに、

①患者さんの立場に立ち、 ②地域医療施設との連携を深め、

③院内各職種との連携を深め、常に病める人と社会のために活躍できる第一線の臨床医を養成する。

病院理念

・患者さんの立場に立った、対話のある医療を提供するために努力します。

・地域医療施設との連携を深め、地域医療に貢献するために努力します。

・より良い患者サービスをするために、働きがいのある職場環境の改善・維持に努めます。

研修理念

病める人の尊厳を守り、医学・医療の果たすべき社会的使命を自覚し、適切な全人的医療をチームのメンバーと協力しながら提供できる医師を目指します。

基本方針

次の①~⑥のような資質を備えた医療人を養成する。①人間性豊かな医療人、②医療全般にわたる広い視野と高い見識を持つ医療人、③患者の立場に立った医療を実践する医療人、④チーム医療のできる医療人、⑤生涯学習をする医療人、⑥地域医療支援病院としての責務を自覚し、地域医療に貢献する医療人。

研修プログラムの特徴

当院では全科に亘る高度・救急医療の研修が受けられる一方、地域医療支援病院としてプライマリ・ケア医療に携わる機会が多く、地域かかりつけ医からの紹介、当院からの逆紹介による共同診療や施設設備の共同利用を通じて地域医療を学ぶことができる。

臨床研修の特色である「救急・総合診療センター」は24時間無休体制で、重軽症の区別なく、感冒から骨折、消化管出血、腸閉塞、急性心筋梗塞、大動脈解離、くも膜下出血など多岐にわたり、救急車搬送受入件数は、500台/月、年間約6,000台で、Walk-inは1,500人/月、年間約15,000人と、管内で最多の数である。

センターでは、救急外来専門医、総合診療医が診療に当たる北米型ER体制をとり、次から次へ症例を診ることで、研修医にとって経験値を上げる機会となっている。 また、定期的に「診断力強化カンファレンス、勉強会」を行い、ACLS、災害訓練などの救急医療に関連する講習も開催し、最新のエビデンスに基づいた正しい救急処置を学ぶ。

病気のみではなく患者さんを全人的に診ることのできる医師の育成に努めている。

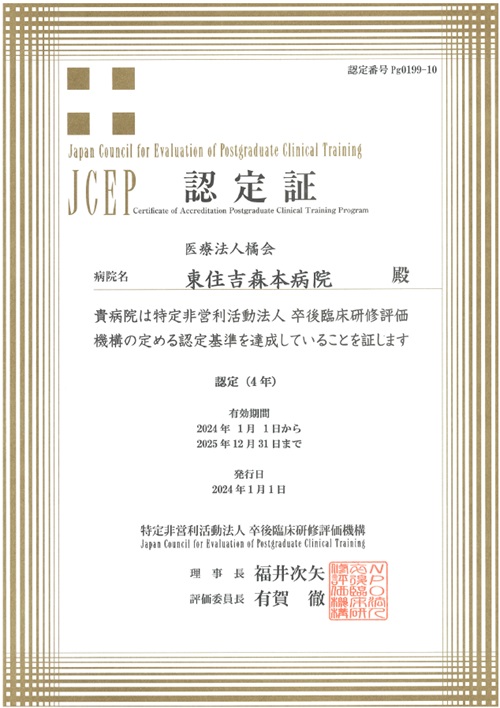

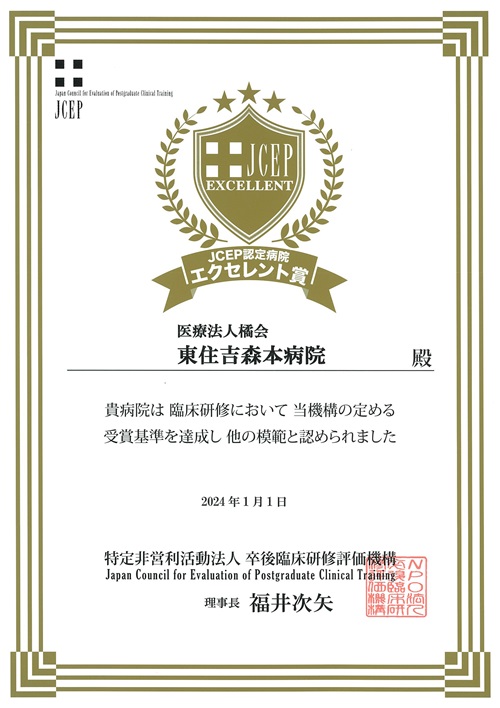

<NPO法人卒後臨床研修評価>

当院は、NPO法人卒後臨床研修評価機構(JCEP)による第三者評価を受審し、2024年1月1日付けで4年の認定かつ、最高賞の『エクセレント賞』を受賞しました。

大阪府内訪問調査受審認定病院46病院(2023年12月現在)

そのうち『エクセレント賞』は、大阪府で3番目に当院が受賞いたしました。

卒後臨床研修評価機構(JCEP)とは、臨床研修病院における研修プログラムの改善や医師の養成に寄与することを目的とする第三者評価機構です。

~臨床研修センター長より~

360度評価という病院全体で研修医を育てようという風土があり、その姿勢を高く評価していただきました。

今後も臨床研修医が良医となる礎を築けるよう、より一層医学教育に邁進してまいります。